苹果手机铃声探秘:从传统和弦到智能声效的进化之路

- 问答

- 2025-11-05 07:16:48

- 5

开始)

还记得那个“嘀铃铃铃——嘀铃铃铃——”的声音吗?在智能手机还未像今天这样普及的年代,这个名为“马林巴琴”的铃声,几乎成了苹果iPhone手机的代名词,但苹果的铃声故事,远不止这一首简单的旋律,它其实是一部浓缩了的移动设备声音进化史。

在iPhone诞生之前,也就是功能机时代,手机的铃声主要是单调的“哔哔”声或者稍微复杂一点的“和弦铃声”,根据《纽约时报》一篇回顾手机历史的文章提到,那时的和弦铃声能同时发出几个音符,演奏一段像《致爱丽丝》这样的经典旋律,就已经算是“高端”了,用户甚至需要额外付费下载,这种铃声的核心诉求是“响亮”和“辨识度”,确保在嘈杂的环境中你不会错过电话。

2007年,第一代iPhone的发布改变了一切,乔布斯在发布会上演示的,不仅是触摸屏,还有一种全新的声音美学,iPhone内置的铃声,尤其是后来风靡全球的“马林巴琴”,它不再是那种电子味很浓的合成音,而是模拟真实乐器——马林巴(一种类似木琴的打击乐器)发出的声音,清脆、悦耳,又不失穿透力,根据苹果官方设计师在一些访谈中的零星透露,这种设计理念源于乔布斯对简约和优雅的极致追求,他要求iPhone的一切,包括声音,都应该是友好、不令人反感的,像“马林巴琴”、“玻璃声”、“弹珠声”这样取材于现实世界、质感丰富的铃声出现了,它们不像传统和弦铃声那样喧闹,却因其独特的质感而更具辨识度,一下子就和市场上的其他手机拉开了差距,这可以说是铃声从“功能优先”到“体验优先”的第一次重大进化。

随着iOS系统不断更新,苹果的铃声库也在悄悄丰富,他们开始引入更多风格各异的声音,比如带有电子乐元素的“波纹”,或是空灵的“开场曲”,这些铃声不再仅仅是模拟现实声音,而是开始构建一种属于苹果的、略带未来感的声效风格,更重要的是,苹果始终坚持一个原则:所有内置铃声都必须由专业声音设计师精心制作,确保其在任何音量下都清晰、不刺耳,这种对细节的苛求,使得苹果的铃声虽然选择不算海量,但每一首都保证了高质量。

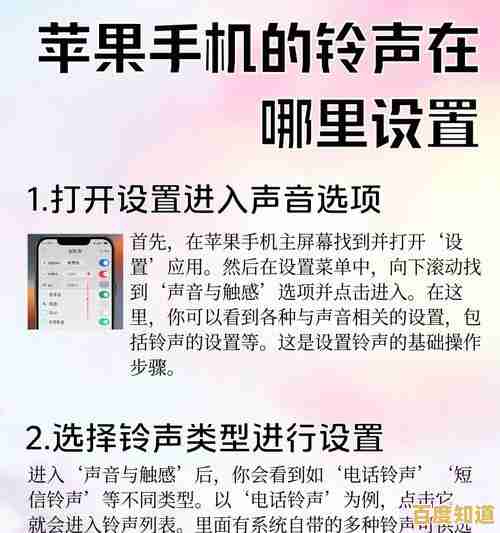

真正的革命性变化来自于两个方面:一是iTunes自定义铃声的引入(尽管过程比较繁琐),它满足了用户个性化的需求;二是Siri和一系列系统音效的出现,当你插上充电线听到“噔”的一声,当你使用相机对焦时听到清脆的“嘀嘀”,或是当你呼唤Siri时那声熟悉的“噔噔”,这些声音已经不再是传统意义上的“铃声”了,它们是一种交互反馈音,是手机在和你“对话”,根据苹果人机界面设计指南的相关描述,这些声音的设计目的是提供即时的、非侵入式的反馈,增强用户对操作的确信感,让冷冰冰的机器交互变得更有温度,那个经典的拍照声,在很多国家是强制开启的,就是为了起到提醒他人、保护隐私的作用。

近年来,随着AirPods等无线耳机的普及和iOS系统的深度整合,苹果在声音体验上又迈出了一大步——空间音频与个性化音效,虽然这主要应用于音乐和视频,但其理念已经影响到了铃声和系统声音,在iOS 17中,苹果引入了“电话铃声与信息提示音个性化”功能,允许用户为不同的联系人或应用设置不同的提示音,这标志着铃声的作用从“提醒有来电”升级到了“告诉你这是谁的来电”,声音成为了信息过滤和个性化表达的工具。

回顾这段历程,苹果手机铃声的进化之路,恰恰反映了苹果公司核心设计哲学的演变:从最初用“马林巴琴”打破常规,确立简洁优雅的美学;到通过系统音效构建人机之间细腻的交互感;再到如今利用智能技术为声音赋予个性化的信息层次,它不再只是一个小喇叭发出的响声,而是融入了整个iOS生态体验的重要一环,默默地塑造着我们与设备互动的方式,随着人工智能和增强现实技术的发展,也许我们的手机铃声会根据所处环境、时间甚至心情自动变化,变得更加智能和无缝,但无论如何变化,那个经典的“马林巴琴”声,将始终是这场声音革命的开端,成为一个时代的记忆符号。 结束)

本文由卑钊于2025-11-05发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://shanghai.xlisi.cn/wenda/71833.html