英特尔酷睿制程工艺演进:性能突破与能效平衡的技术角逐

- 问答

- 2025-10-31 02:52:34

- 15

根据英特尔官方发布的路线图和相关技术解析(如AnandTech、极客湾等机构的分析),英特尔酷睿处理器的制程工艺发展是一段不断追赶和寻求突破的历程。

在早期,英特尔凭借“Tick-Tock”策略,在提升性能和能效方面非常成功,比如从32纳米(如Sandy Bridge架构)到22纳米(如Ivy Bridge架构)的进步,22纳米首次采用了名为“三栅极”的3D晶体管技术(英特尔称之为FinFET),这相比当时主流的平面晶体管,能在更小的面积下控制电流,显著降低了功耗,提升了能效。(来源:英特尔技术期刊)

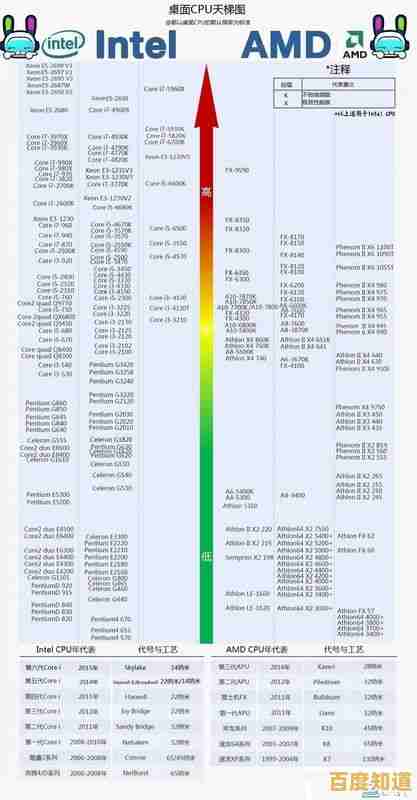

大约在2014年之后,英特尔在向更先进的10纳米制程迈进时遇到了巨大挑战,导致其制程迭代速度明显放缓,这段时间,竞争对手(如台积电和三星)的工艺快速进步,英特尔在14纳米工艺上“挤了很长时间的牙膏”,虽然通过多次优化(比如14nm+++)也提升了频率和能效,但晶体管密度和能效比的进步幅度不如预期。(来源:众多科技媒体对英特尔“挤牙膏”时期的报道和分析)

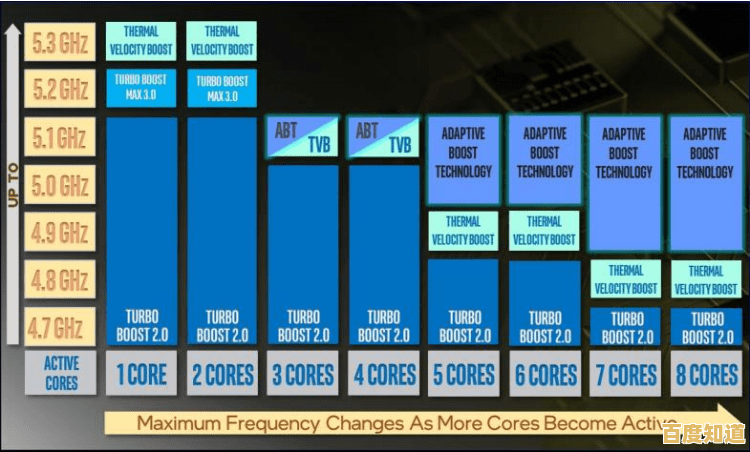

为了扭转局面,英特尔提出了IDM 2.0战略,并制定了新的制程工艺命名体系,旨在更清晰地展示其技术进步,曾经的10纳米Enhanced SuperFin工艺被重新命名为“Intel 7”工艺,英特尔强调,虽然名字里是“7”,但其性能堪比竞争对手的7纳米工艺,搭载Intel 7工艺的第十二代酷睿(Alder Lake)引入了高性能混合架构,大小核的设计旨在更好地平衡高性能计算和高能效需求,在性能和能效上确实取得了显著提升。(来源:英特尔第十二代酷睿处理器技术发布会)

接下来的重要节点是“Intel 4”工艺,这是英特尔首次在量产处理器中全面采用EUV光刻技术,EUV能简化芯片制造流程,更好地定义微小的电路结构,对于提升晶体管密度和能效至关重要,搭载Intel 4工艺的酷睿Ultra(Meteor Lake架构)处理器,标志着英特尔酷睿进入了全新的命名和架构时代,这款处理器采用了分离式模块设计,将计算单元、图形单元、I/O单元等分开,并使用最适合的制程工艺制造,再先进封装技术整合在一起,这种设计理念的核心目的就是实现极致的能效平衡,尤其注重提升笔记本电脑的续航能力和AI性能。(来源:英特尔酷睿Ultra处理器深度解析)

英特尔正在向更先进的Intel 3、Intel 20A和Intel 18A工艺推进,20A和18A将引入两项突破性技术:RibbonFET(一种全新的晶体管结构,相当于GAA晶体管)和PowerVia(背面供电技术),英特尔声称这些技术将再次带来性能和能效的飞跃,目标是到2025年重新取得制程领先地位。(来源:英特尔制程工艺与封装技术路线图)

英特尔酷睿制程的演进,是从早期的领先,到中期的停滞与追赶,再到近期通过架构创新(混合架构、分离式模块设计)和激进的技术路线图(EUV、RibbonFET、PowerVia)来重新争夺技术制高点的过程,其核心目标始终是在提供更强性能的同时,更好地平衡能耗,以适应从数据中心到轻薄笔记本等不同设备的需求。

本文由兆如曼于2025-10-31发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://shanghai.xlisi.cn/wenda/67619.html