软件支援环境中高效应用开发与性能调优方法探索

- 问答

- 2025-10-29 14:36:56

- 19

建立快速反馈循环

高效开发的核心不在于程序员敲代码的速度,而在于整个开发流程能否提供快速、准确的反馈,这能帮助开发者尽早发现并修复问题,避免后期高昂的修改成本。

-

持续集成与持续部署(CI/CD):这是一种自动化流程,开发者每次将代码更改提交到共享仓库后,系统会自动进行构建、测试和部署(来源:敏捷与DevOps实践),这就像有一个自动化的质量检查员,确保新的代码不会破坏现有功能,并能快速交付给用户。

-

本地开发环境的容器化:使用Docker等技术,可以为项目创建一个与生产环境(软件最终运行的环境)一模一样的本地环境(来源:容器化技术),这解决了“在我电脑上能运行”的经典问题,让所有开发者在统一的、隔离的环境中工作,减少了因环境差异导致的错误。

-

模块化与微服务架构:将大型应用拆分成多个小型、独立的服务(微服务)(来源:软件架构设计),这样做的好处是,每个小服务可以由小团队独立开发、测试和部署,互不干扰,大大提升了开发速度和系统的可维护性。

性能调优方法:从宏观到微观,由表及里

性能调优不是盲目地优化代码,而是一个有步骤的、数据驱动的科学过程。

-

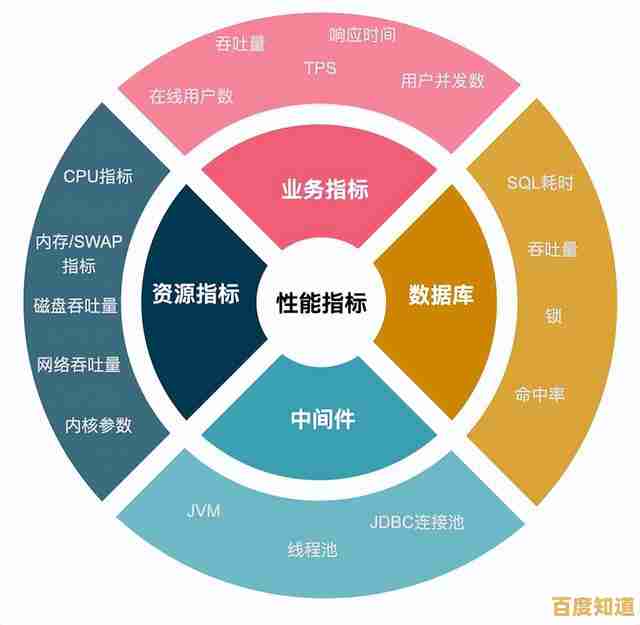

确立衡量标准与监控先行:在优化之前,必须明确什么算“快”,需要定义关键指标,例如应用程序的响应时间、系统吞吐量(每秒处理多少请求)等,必须在应用和基础设施层面部署监控工具(如APM-应用性能管理工具),持续收集性能数据(来源:可观测性理念),没有数据,优化就是凭感觉瞎猜。

-

性能剖析:找到真正的瓶颈:优化最关键的一步是找到性能瓶颈所在,使用性能剖析工具(Profiler)来分析代码,找出最耗时的函数或最消耗内存的代码段(来源:性能工程方法),常见的瓶颈包括:

- 数据库:缓慢的数据库查询是最大、最常见的性能杀手。

- 外部API调用:等待第三方服务的响应。

- 算法效率:使用了时间复杂度高的低效算法。

- 资源争用:多个进程或线程争抢同一资源导致的等待。

-

常见的优化策略:

- 数据库优化:优化SQL查询语句、为常用查询字段建立索引、使用缓存(如Redis)来减少对数据库的直接访问(来源:数据库优化原则),这是通常性价比最高的优化。

- 缓存无处不在:将频繁读取但很少更改的数据(如用户信息、商品目录)存储在内存中,避免每次都要进行复杂的计算或数据库查询(来源:缓存设计模式)。

- 异步处理:对于不需要立即得到结果的操作(如发送邮件、处理图片),可以将其放入消息队列中异步处理,从而快速释放资源去响应其他用户请求(来源:异步编程模型)。

- 代码级优化:在明确瓶颈所在后,才进行代码优化,避免在循环中进行不必要的操作、使用更高效的数据结构等,但这通常是最后的手段,因为其收益可能不如架构层面的优化。

开发与调优的结合:左移性能关注点

传统上,性能调优是开发完成后才做的事情,现代高效实践强调“左移”,即在开发的最初阶段就考虑性能(来源:DevOps与Shift-Left理念)。

- 性能测试自动化:将性能测试作为CI/CD流水线的一部分,每次代码变更后,自动运行一套基准性能测试,如果性能回归(变差),则自动失败并通知开发者。

- 建立性能基准:为应用的关键操作设定一个可接受的性能目标(如首页加载时间小于500毫秒),在开发新功能时,必须满足这个基准。

高效开发依赖于自动化和快速反馈的流程,而性能调优则依赖于持续的监控、精准的瓶颈定位和有针对性的优化,将性能考量提前到开发阶段,是实现高质量、高性能软件的关键。

本文由示清妙于2025-10-29发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://shanghai.xlisi.cn/wenda/66397.html