“什么意思啊”引发的思考:语言理解与文化差异的关系

- 问答

- 2025-10-29 00:33:11

- 11

基于对日常交流现象的观察和常见文化研究观点的整合,非直接引用单一特定文献)

“什么意思啊”这句话,在我们日常聊天里太常见了,朋友发来一句玩笑,你没听懂,会发一句“什么意思啊?”;看到一则新闻标题摸不着头脑,心里也会嘀咕“这到底什么意思啊”,表面看,这只是个简单的疑问句,但它背后牵扯出的,是语言理解和文化差异之间那层剪不断理还乱的关系。

字面意思的背后,是共享的“文化密码”

一句话的字面意思往往只是冰山一角,在中国,如果有人说“你真是个大聪明”,字面是夸你聪明,但在特定的网络文化语境里,它很可能是在反讽,意思是“你有点傻”,如果一个不熟悉中文网络梗的外国人听到,他很可能只按字面意思理解,然后真诚地回一句“谢谢”,这就完全错位了,这里的“什么意思啊”,问的已经不是词典里的定义,而是那个需要共同文化背景才能破解的“潜台词”,这种共享的“文化密码”,包括历史典故、社会热点、流行梗、甚至共同的价值观,是准确理解语言的关键,没有这个密码,交流就像隔着一层毛玻璃。

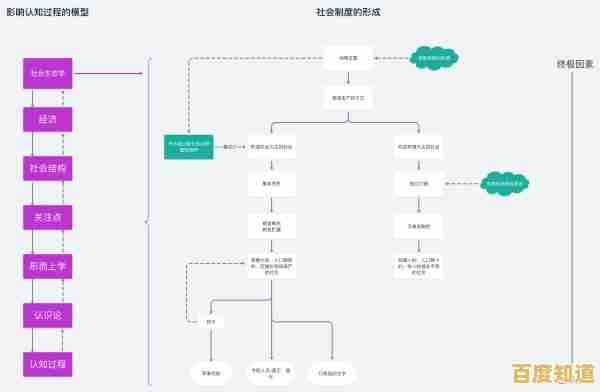

高语境 vs. 低语境:表达方式的根本差异

人类学家爱德华·霍尔提出过“高语境文化”和“低语境文化”的概念(基于学术观点普遍描述),像中国、日本等国家通常被认为是高语境文化,沟通时大量信息隐藏在语境、关系和非语言暗示中,需要听话人自己去意会,所以中国人说话常常比较委婉,讲究“弦外之音”,一句“再说吧”,可能就意味着委婉的拒绝,而像美国、德国等低语境文化,则倾向于直接、清晰、明确的表达,信息主要靠语言本身传递。

当一个来自低语境文化的人,听到高语境文化的人说一句含蓄的话时,他很容易产生“什么意思啊”的困惑,因为他习惯的是“有什么说什么”,而对方是“话里有话”,这种表达方式的差异,是跨文化交流中误解的重要来源。

“什么意思啊”是沟通的桥梁,而非终点

当一个人问出“什么意思啊”时,这其实是一个积极的信号,它标志着沟通的意愿,是打破误解的第一步,在跨文化交往中,敢于提问“这是什么意思?”或者“你能再解释一下吗?”,远比不懂装懂、凭猜测下结论要好得多,这个过程本身,就是一次文化的学习和碰撞,通过解释“我们这里这么说是因为……”,双方都在加深对彼此思维方式和行为习惯的理解。

下次当你下意识地想问“什么意思啊”的时候,无论是面对身边的人,还是来自另一种文化的朋友,不妨意识到:这不仅仅是在追问一个词、一句话的定义,你其实正站在语言和文化的交叉路口,理解这句话背后的文化逻辑,能帮助我们更顺畅地沟通,也能让我们以更开放、更包容的心态去看待这个多元的世界,真正的理解,始于一份对差异的好奇和一份寻求理解的耐心。

本文由姓灵阳于2025-10-29发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://shanghai.xlisi.cn/wenda/65716.html